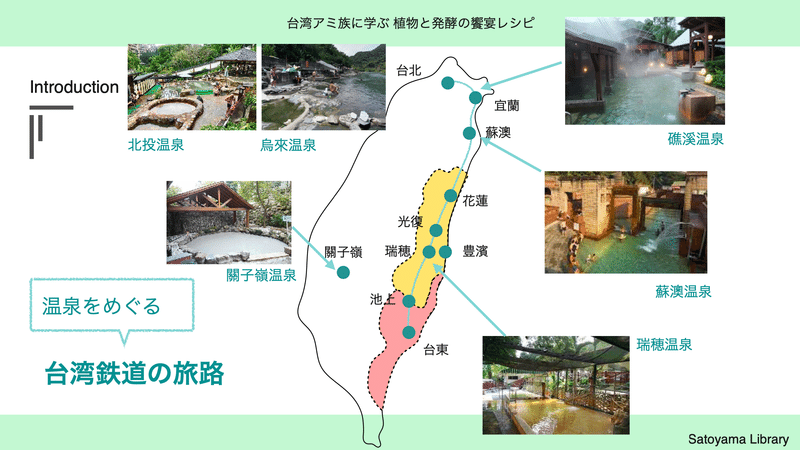

ときどき同行者を募集してますアジア民族の自然と共に生きる知恵を学ぶ旅。今回は、台湾のアミ族の村を訪ねてきました。

台湾からは、屏東科学大学の先生や学生、日本からは、糀屋さんのスタッフと一緒に参加。原住民の食品や植物の研究者と一緒に旅していたので、使う植物と発酵菌の知恵について、現代科学の観点からも独自の考察が繰り広げられ、議論がめちゃくちゃおもしろかったのです!

今回、とっても感動したのが、アミ族の野草の知恵と食文化の豊かさ。

これまでも、屏東科学大学の先生方にご案内いただき、タイヤル族やルカイ族の村でもインタビューしてきましたが、アミ族は特にすごい楽しいんです!!ちょっとその面白さを解説したいと思います。

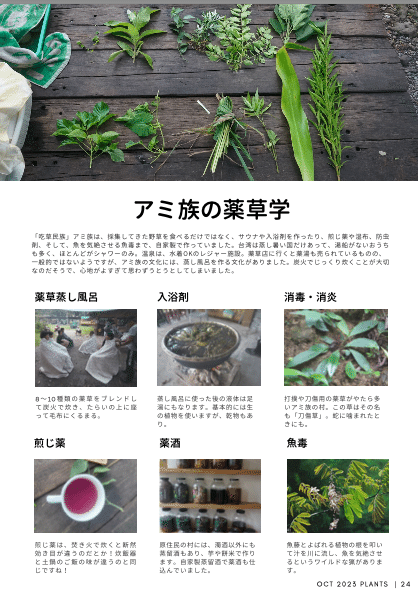

🌿原住民のどぶろくは養命酒だった

麹作りに12種類の植物を使います。

それぞれに健康食品としての効能や香り、殺菌、保存性のある植物たちです。

チンキとして 薬草をお酒に漬け込む「薬酒」とは違って、お酒 そのもの作る発酵の過程で植物が使われているのです。つまり、原住民のどぶろくは、穀物の発酵とともに、植物も一緒に発酵させ、薬膳的効能を取り入れる養命酒だったのです。

8月終わりの土日に長野で発酵合宿を予定しています。原住民がなぜその12種類を選んだのか、考察しながら、日本の野草でアレンジしてみようと思います。作りたい人はぜひご一緒しましょう!

ワークショップで作った後、台湾中を旅しながら培養した草麹

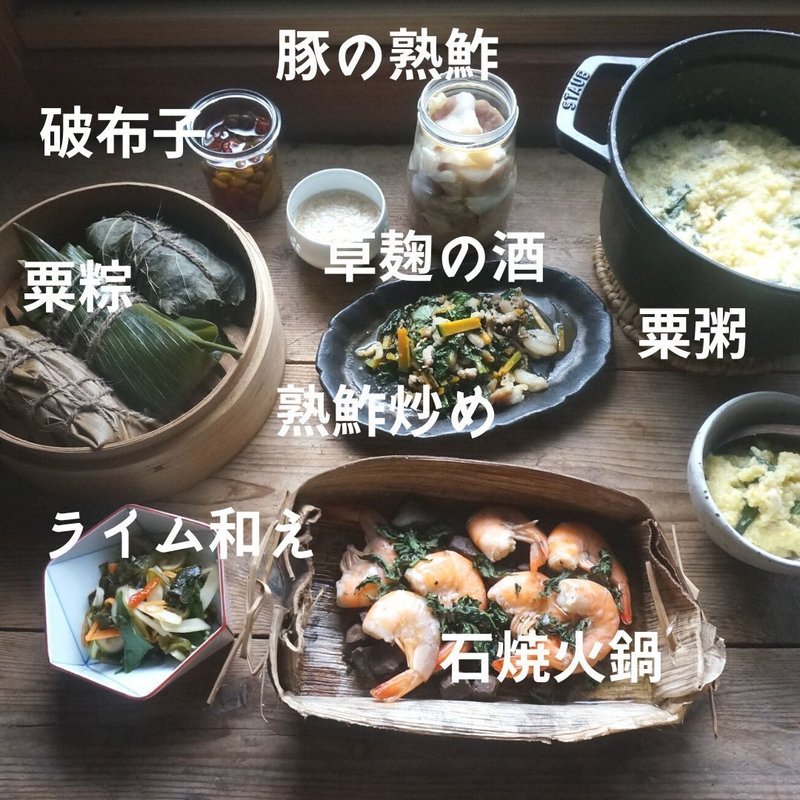

🌿発酵食品パラダイス!豚の熟鮓の内臓の塩辛、魚卵の漬物、発酵づくしの食卓

豚の熟鮓や、養命酒のようなどぶろく、漬物、コーレグース、めんま、発酵魚卵(魚の卵の発酵食)などなど、海の幸と山の幸の発酵食オンパレードです。

平安時代に書かれた延喜式では、味噌や醤油は穀物を発酵させたいわゆる「穀醤」ですが、魚を発酵させる「魚醤」、そして肉の発酵食は「肉醤」とよばれてます。日本では肉醤は、食文化として根付いてきませんでしたが、肉醤の原型が原住民の村に生きてるんですよ!

原住民の肉醤には2種類あって、鮒ずしのようにご飯を使うものと、塩漬け。習えるとこも発見。捕れたてイノシシでないとだめだそうで、また作りに行きたいな。

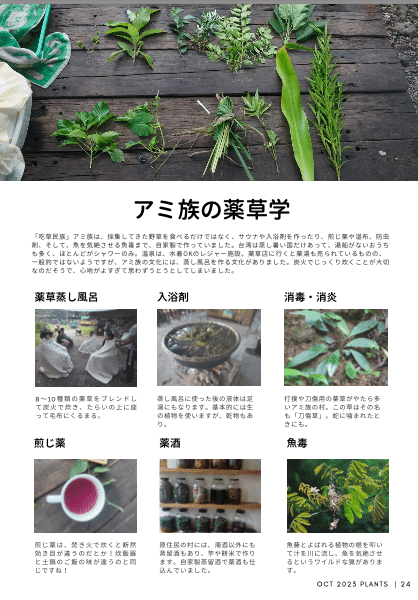

🌿植物の知識まじやばい!100種類の野草が並ぶ食卓

12種類の植物で醸すお酒に見るように、植物を見分け、探す力がハンパない!お料理も野草盛りだくさんでエスニック感満載です。

「野菜主義(「野菜」は中国語で野草のこと)」の作者である呉雪月さんによると、アミ族が認識している野草は200種類に上り、うち、食卓に並ぶ野草で100種類あるとか!

呉雪月さんが校長先生をされている「原住民野菜学校」が花蓮の駅から徒歩15分のところにあるので訪問してきました。70元でだれでもお庭を案内してもらえます(ただし中国語できない方は、植物に詳しい通訳いれたほうがいいかも)。めっちゃたのしいのでぜひ!

🌿ワイルドに食べる焼き石をじゅわーーーっと!ビンロウの器に注ぐ焼き石火鍋

ビンロウの葉っぱの器、野草ちまき、そして、あつあつに熱した石をおもむろにスープの器に入れ、じゅわーっと石焼汁に。

魚毒とよばれる魚を失神させる植物を使ったり、竹で編んだ網を川底にしかけたり。

アミ族は、海側と山側の両方に集落があり、海の知恵と山の知恵、両方あるのもいい!アミ族のレストランにいくと、ちょっとワイルドな原住民料理がたのしめますよ✨

---

また10月に行こうと思います。

というか、しばらく野草留学しようかと計画中〜。

ヒマラヤや雲南の民に会いに行くのは、ちょっと移動が大変だけど、台湾へは片道3時間。LCCが再開しているので、はやめにとれば片道1万2000円。東京〜大阪への移動と変わらないくらいでたどり着けます。

また同行者募集する予定なので、よかったらご一緒しましょう。

(オンラインサロンの会員向けに募集予定)

タイ薬草留学の記事はこちら。

ーーー

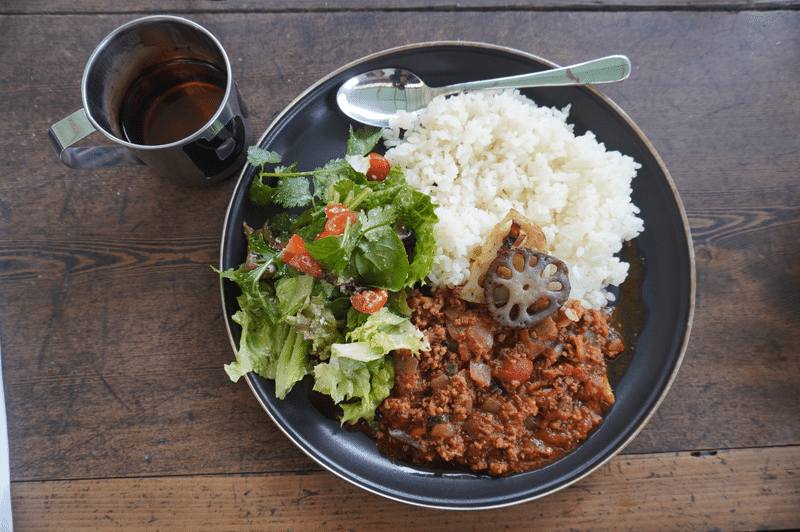

月替わりで開催しています民族植物実験室、今月は、台湾原住民の村で習ってきた料理を作ろうと思います。石焼き芋用の石が届いたので、さっそくじゅわーーっと、石焼き海鮮します〜。

台湾から持ち帰った原住民のハーブや発酵食材も登場しますよー!おたのしみにー!

〈今月のメニュー例〉

🌿タロコ族 粟の野草粥

🌿阿美族 豚の熟れ寿司炒め

🌿阿美族 石焼き海鮮火鍋

🌿パイワン族 粟の豚粽

🌿阿美族 どぶろく(草麹)

🌿阿美族 コーレグースとライムの海藻サラダ

何気に書いてるけど、これ、日本じゃ手に入らない発酵食もりもりです。

それがなくても作れる方法もご紹介しますね〜!

台湾原住民の生活文化や手仕事、民族植物の知恵に興味ある方、発酵民族学が好きな方とお話しできるのを楽しみにしてます!

.jpg)

.jpg)